Q.111

英語が急に分かり始める「閾値」のようなものがあると思います。閾値を超えやすくする方法はありますか?

たくさん英語を聞いていると、ある日突然、すいすい頭に入ってくるという体験をしたことがあります。ただ、なまりがある英語は慣れるのが難しいです。英語が急に分かり始める理由には「閾値」のようなものがあると思うのですが、その仕組みを理解して閾値を超えやすくする方法はありますか?

A.

結論:その体験は科学的に実証されています。1996年米国の認知心理学者らが提唱した「統計的学習」により、人は大量の音声から無意識にパターンとルールを見つけ出し、ある閾値を超えると急激に理解できるようになります。閾値突破には3つのポイント:①読めば理解できるレベルの教材を使う、②口に出して音のパターンを体得する、③なまりは別の統計的学習が必要(ただし米国英語で閾値突破すれば他への適応も早い)。スピーキングも同様です。

誰もが経験する「突然わかる瞬間」

私も同じような体験をしました。英語学習開始から約6カ月後、ヒアリングで急に「理解できる!」と感じ小躍りしたものです。トライズ受講生の多くも3〜6カ月目に同様の体験をされています。同じタイミングで「英語で夢を見た」という声もよく聞きます。

あなたが指摘する「ある値を超えた途端に変化する」閾値の存在は、科学的にもほぼ明らかになっています。この考え方の基本が「統計的学習」です。

統計的学習:無意識のパターン認識

統計的学習は1996年、米国の認知心理学者サフラン(米ウィスコンシン大学教授)、アスリン(米ロチェスター大学教授)、ニューポート(米ロチェスター大学教授、当時)が提唱しました。

彼らの研究によって、生後8カ月の赤ちゃんが、音の出る頻度や並びのパターンから自然に言葉の区切りを見つけ出せることが明らかになりました。つまり、人は言語を習得する際、大量の音声を聞く中で無意識のうちにルールを見いだす力を持っているという考え方です。

この理論は、従来の「言語能力は生まれつき備わっている」という見方とは異なり、周囲から得る入力をもとに学ぶ人間の能力に焦点を当てています。英語がある時点で急に聞き取れるようになるのは、このルールを見つける力が働いているためだと説明されます。

実はこの統計的学習はAIの機械学習と多くの共通点があります。どちらも大量データから出現頻度やパターンを分析し法則性を見出す点が似ており、人もAIも「大量に見聞きすること」で賢くなるのです。

閾値突破の3つの実践法

統計的学習に基づく効果的な英語学習法は以下の3点です。

1.読めば理解できるレベルの教材を使う

難しすぎる音声では統計的学習が進みません。まずは「読めば意味が分かる」レベルの素材を繰り返し聞いてください。

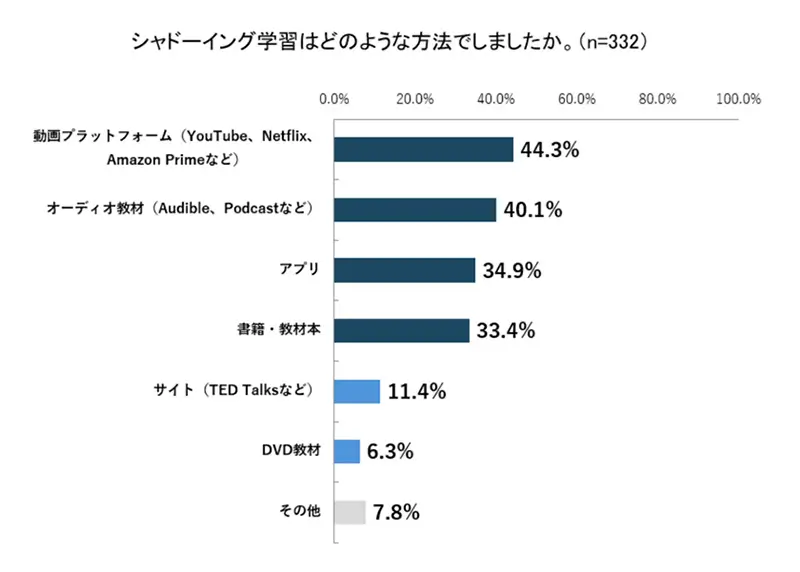

リスニングやシャドーイング用の教材でも良いですが、好きなドラマや映画を活用することもおすすめします。動画のサブスクリクションサービスなどで英語字幕を表示できるものを活用しましょう。

ただし、中学レベルの語彙と文法が使われていることが大前提です。実は文法も「単語の出現パターン」の集積なので統計的学習で習得できます。文法が分かると次にどのような単語が来るか予測可能になり、リスニングが容易になります。

2.口に出す

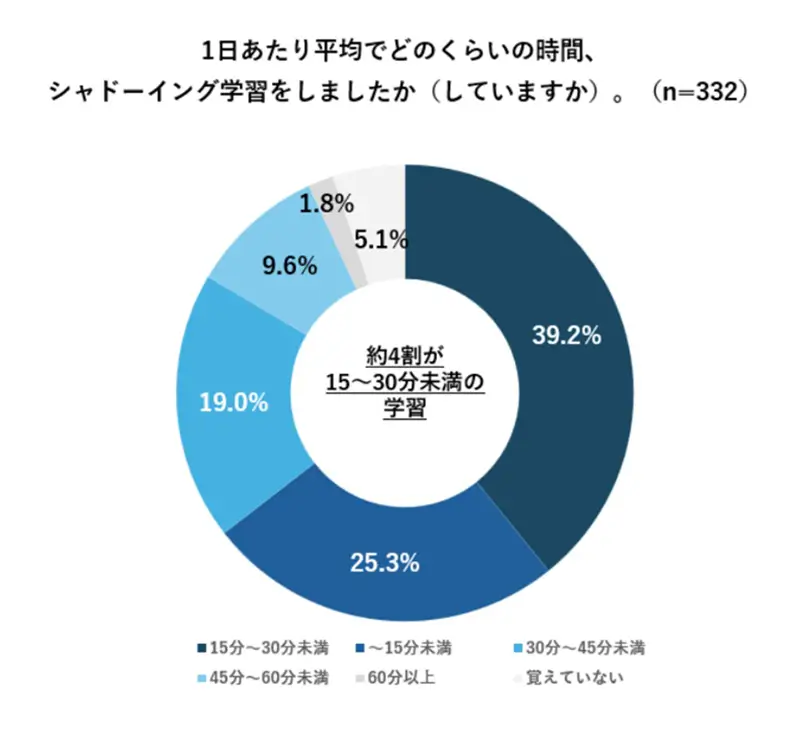

「聞く」だけでなく「口に出す」ことで「音のパターン」を認識し、統計的学習がより効率的に進みます。

3.なまりは追加の統計的学習が必要

なまりがある英語を理解するには、追加の統計的学習が必要です。「英国英語」や「インド英語」などは「アメリカ英語」と異なる「音のパターン」を持っています。なお、米国英語で閾値を超えると、他の英語のなまりへの適応も早くなるといわれています。

スピーキングにも閾値がある

トライズではスピーキングも同様の現象があると考えています。理由はリスニングと同様、統計的学習が第二言語習得に不可欠だからです。

スピーキングも、意味を理解できる内容を中心に、特定の分野に焦点を当てて学ぶことで効率よく習得できます。難易度とともに重要なのは、英語学習の目的を明確にして教材を選ぶことです。目的に沿って教材を絞り込むことで、統計的学習の効果をより高めることができます。

あなたが感じた閾値の背景には、こうした統計的学習の理論が深く関わっています。英語学習の教材選びや学習計画を立てる際には、ぜひこの考え方を意識してみてください。きっと学習のヒントになるはずです。応援しています。