Q.061

どうすれば英語のスピードに対応できますか?

英語を聞くときも話すときも、スピードについていけません。英語は単語をつなげたり、省略したりするので、実際の文より短く発音されているように感じます。例えば「You can get~」の can が消えて「/jungε/」のように聞こえることがあります。英会話動画を0.5倍速で聞くと、過去形や現在完了形の音が抜けているのも分かります。どうすればこうした速い英語に対応できるでしょうか?現在はTOEIC600点前後・IELTS5.5程度で、将来的にはTOEIC800点、IELTS8.0を目標にしています。仕事では海外からの観光客が来店した際に英語を使っています。

A.

結論:英語の速さに対応するには「音声変化のルールを体得する」ことが不可欠です

「音声変化のルールを体得する」ための学習ステップは、①音の変化を理解する、②文字で確認する、③シャドーイングで再現する、の3段階です。これを実践すれば、半年ほどでリスニング力を大きく伸ばせるでしょう。さらに、目標スコアの設定についても現実的な検討が必要です。

1. 英語の音声変化のルールを知る

英語には代表的な3つの音声変化があります。

・リンキング:

2つの単語の語尾と語頭の音がつながって聞こえることを指します。例えば、「Talk about」が「トーク・アバウト」ではなく「トーカバゥ」に聞こえるようなケースです。フランス語の「リエゾン」と同じ現象です。

・リダクション:

単語の音が消失したり極めて小さくなったりすることを指します。語尾が「b」「d」「g」「k」のときに見られます。例えば、「Good time」が「グッド・タイム」ではなく「グッタイム」と聞こえるようなケースです。

・フラッピング:

単語の中の「t」の音が「d」と「r」の間のような音に変化することを指します。例えば、「Get it」が「ゲット・イット」ではなく、「ゲディッ/ゲリッ」のように聞こえるケースです。

これらは暗記よりも、実際のリスニングの中で「この組み合わせではこう変化する」と経験的に覚えることが大切です。

2. 音の変化を文字で確認する

次のステップは、教材を使って「耳」と「目」の両方で音の変化を捉えることです。0.5倍速で聞き取り、聞こえた通りに発音記号やカタカナで書き込みます。例えば「Talk about」の下に「トーカバゥ」と記録するイメージです。文字化しながら音読すると、脳が音と文字を一致させやすくなります。

3. シャドーイングでスピードに慣れる

最後はシャドーイングです。音声に遅れず発音できるかがポイントです。追いつけない場合は、音声変化を十分にとらえられていない可能性があります。なぜなら、音声変化によって、発話する音の数も変化するからです。元の音声通りに発音できれば、長い文章や速いスピードでも遅れることはなくなります。

学習ゴールを明確に設定する

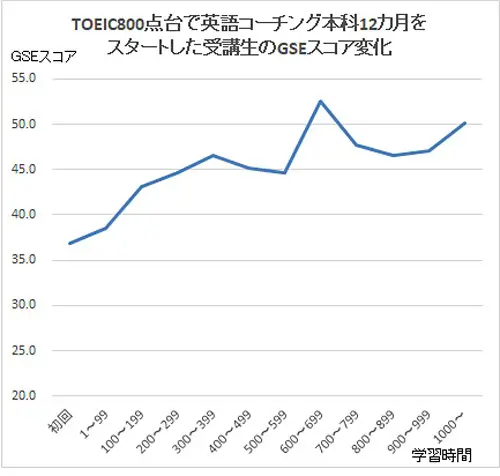

一方で、質問者の目標設定には注意が必要です。TOEIC800点とIELTS8.0は同じレベルではありません。TOEIC800点は数か月の集中学習で十分到達可能ですが、IELTS8.0はネイティブスピーカーに近い水準であり、数年単位の努力が必要です。

もし「観光客対応で困らない英語」を目的にするなら、TOEIC800点を当面の目標に設定するだけで十分効果があります。IELTS8.0は、海外大学院進学など明確なキャリア目標がある場合にのみ必要となるでしょう。

まとめ:

英語の速さについていけない原因は、音声変化を聞き取れないことにあります。①音声変化のルールを知る、②文字で確認する、③シャドーイングで再現する、の3ステップで学習すれば、確実にリスニング力は伸びます。そのうえで、数値的なゴールは自分のキャリアと照らし合わせて設定してください。焦らず、しかし着実に学習を続ければ、半年後には聞き取りの手応えを実感できるはずです。