Q.011

半年ほどシャドーイングを続けています。教材を聞きながらスムーズにまねをすることはできるのですが、オンライン会議でネイティブスピーカーの話が全く聞き取れません。やり方が間違っているのでしょうか?

A.

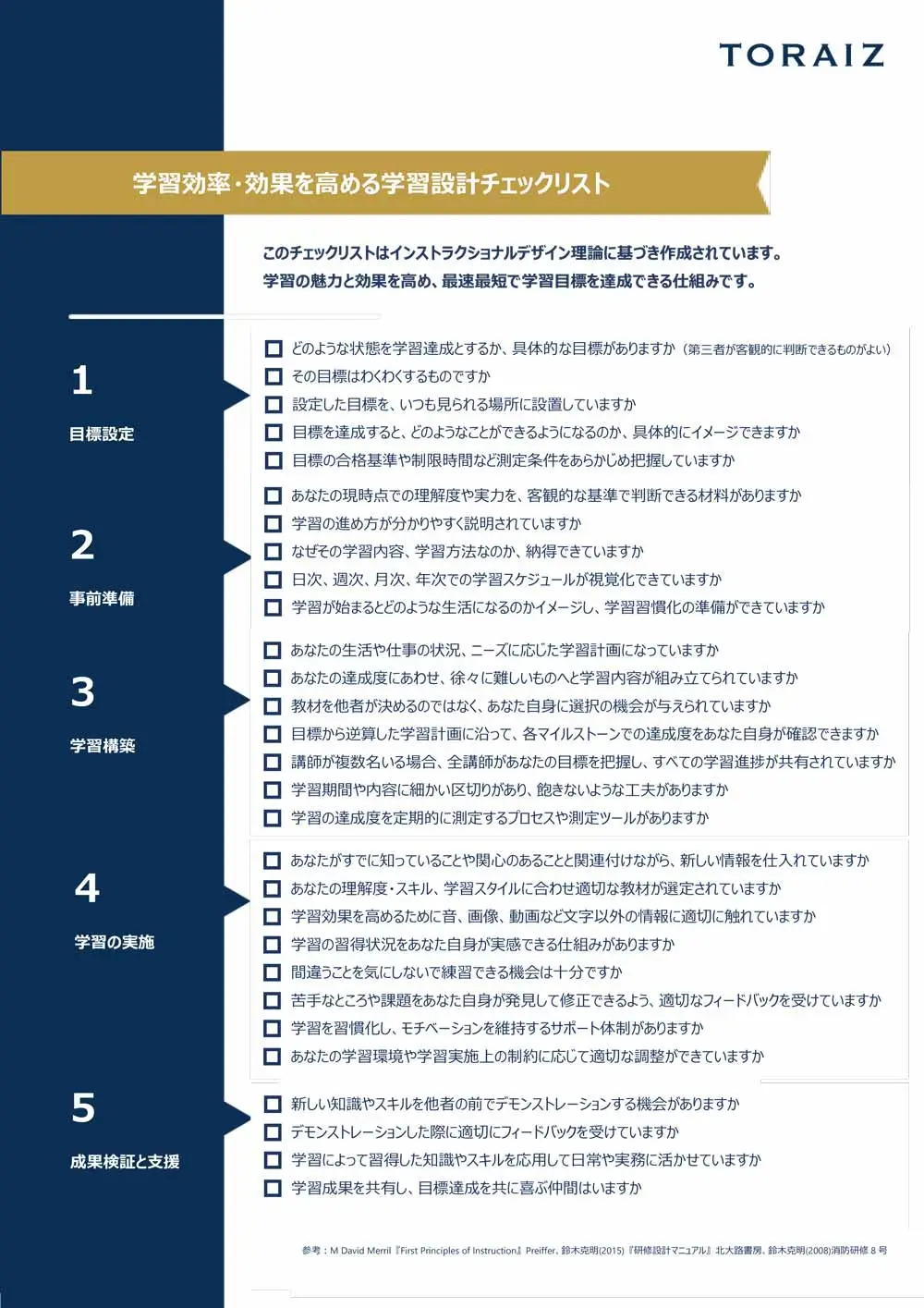

結論:ネイティブスピーカーの英語が聞き取れない原因は、やり方が間違っているのではなく、教材選びや練習の段階を踏めていないことにあります。シャドーイングは「教材」「段階」「タイプ」の3つのポイントを押さえることで、確実に成果につながります。

多くの方が同じ壁にぶつかります。シャドーイングを本当に効果的にするためには、次の3つのポイントを意識してください。

1. 教材は「ナチュラルな英語」を選ぶ

TOEICの教材を使って練習する方は多いですが、ゴールが「ネイティブの会議を理解すること」であれば不十分です。TOEICの英語の発音は、世界各国のなまりを取り入れるなど現実的な英語に変わってきているものの、やはり単語一つ一つを明瞭に発音する傾向があるためです。

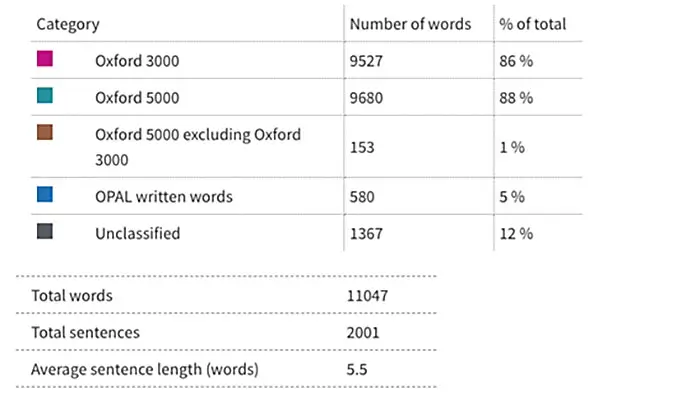

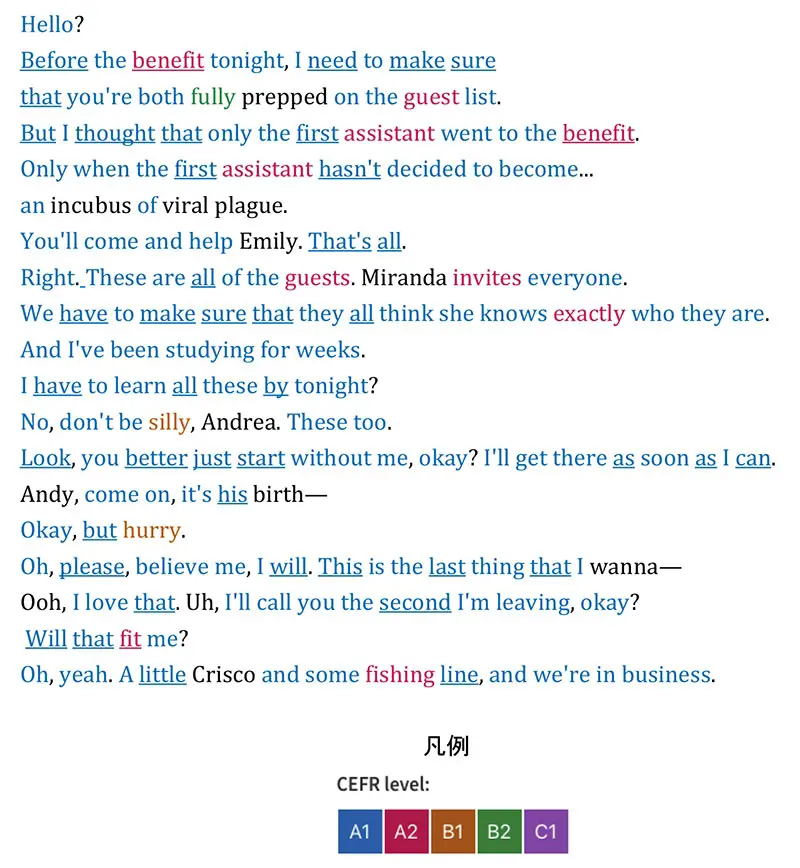

実際の会話では「talk about」が「トーカバゥ」、「get it」が「ゲディ」と聞こえるように、単語がつながったり音が変化したりします。この「リンキング」や「フラッピング」といった音声変化に慣れることが不可欠です。そこでおすすめなのが映画です。映画は学習者向けに作られたものではなく、自然な英語がそのまま使われています。「スクリーンプレイ」シリーズのような書籍や、動画配信サービスで英語の字幕を表記する方法もあります。

2. シャドーイングには段階がある

効果を出すためには、シャドーイングを大きく2段階に分けて取り組みましょう。

・プロソディシャドーイング:意味を考えず、音だけを忠実にまねします。文字を見てから音を聞くのは避けてください。目からの情報が音の認識をゆがめる「マガーク効果」があるからです。

・コンテンツシャドーイング:音をまねるだけでなく、意味も理解しながら行います。この段階ではテキストと音声を正しく結び付けることが大切です。

多くの学習者がプロソディシャドーイングの段階だけで満足してしまいますが、それでは実際の会話に対応できません。必ず意味理解を伴うコンテンツシャドーイングまで進めてください。

3. 自分のタイプを知る

学習者の中には「耳が非常に良い人」がいます。音をそっくりコピーできる一方で、意味を理解しないまま進んでしまうケースがよくあります。音声の再現はできても、実際のコミュニケーションに役立つ英語リスニング能力は全く身につかない場合があります。このタイプの方には、コンテンツシャドーイングに重点を置いて学習するのがよいですが、聞いた音声を全て文字起こしするディクテーションがよい場合もあります。自分の理解度を常にチェックしながら練習方法を調整しましょう。