Q.051

中学レベルの英語もおぼつかない超初心者でも英語を話せるようになりますか?

私は音楽活動を中心に行ってきて、その後は裏方の仕事に回りました。中学レベルの英語もおぼつかない超初心者です。タレントの海外公演などは、英語堪能な担当者が交渉してくれるので問題ありませんが、私が参加するWeb会議が増えてきて、少しでも自分で話せるようになりたいと感じる場面が増えています。私のような初心者でも英語を話せるようになるでしょうか?また、どのくらいの期間が必要でしょうか?

A.

結論:毎日3時間の学習で、約1年半で英語で会話できるようになります

個人差はありますが、毎日3時間学習すれば1年半ほどでWeb会議で用件を伝えられるレベルに到達できます。この根拠は、TORAIZでサポートしてきた日本代表クラスのサッカー選手の実績にあります。

実績の背景

サッカー選手は子供の頃からサッカー中心の生活を送り、英語学習は後回しになりがちです。しかし、現在はヨーロッパのクラブに移籍する選手が増え、チームの戦術理解やコミュニケーションのために英語力が不可欠です。多国籍なメンバーが集まるチームでは英語で意見を交換する場面が多く、ここでTORAIZの学習プログラムが活かされます。

英語習得の2段階プロセス

1. 中学英語の復習(3~6カ月)

初心者の場合、まず中学レベルの文法と語彙の復習が必要です。

・中学英語をしっかり理解せずに英会話学習を始めると、成長が途中で止まることがあります。

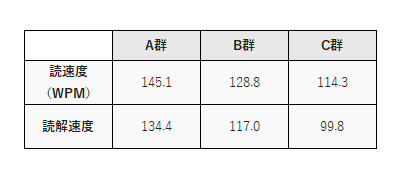

・文法と語彙の基礎がなければ、意味は聞き取れても正しい文章で話すことができず、VERSANTスコアは40点前後で伸び悩みます。

おすすめ教材:

・『中学英語をもう一度ひとつひとつわかりやすく。』(山田暢彦監修)

ある程度覚えている場合は3カ月、全く忘れている場合でも6カ月でマスター可能です。

2. 基本単語の習得

・TOEICや日常会話で使う基本単語3000語を覚えるだけで、英語の95~97%はカバー可能です。

・難しい単語は実務で出てきた時に覚えるのが効率的です。

1000時間学習で実践的な会話力を習得

中学英語の基礎と基本単語を押さえたら、毎日3時間の学習を1年で約1000時間行うことで、仕事で必要なレベルの英語力が身につきます。

・目標:CEFR B1レベルの英語スコア

・方法:リスニング・スピーキング・シャドーイング・音読・実践練習の組み合わせ

この学習プロセスは、サッカー選手をはじめ多くの初心者が実践し、成果を出している実績があります。

まとめ:

1.中学英語の文法と語彙の復習:3~6カ月

2.基本単語3000語の習得

3.毎日3時間の学習で1000時間を達成:約1年で会話力向上

4.実践で繰り返す:Web会議やシャドーイングで習得

初心者でもこの方法で取り組めば、約1年半で仕事に支障がない英語力を身につけることが可能です。今の自信のなさに諦めず、ぜひ挑戦してください。応援しています。