Q.001

社内で求められるTOEIC L&Rのスコア750点をクリアしていますが、海外拠点とのオンライン会議で気後れして話せません。今後、TOEICのスコアアップを目指すべきでしょうか。

A.

結論:TOEICのスコアを上げるより、実践的なスピーキング力を磨くことが最優先です。

TOEIC L&Rは読む・聞く力を測るテストであり、口頭での英語力の十分条件にはなりません。スコアが高くても、会議で発言できない人は多くいます。

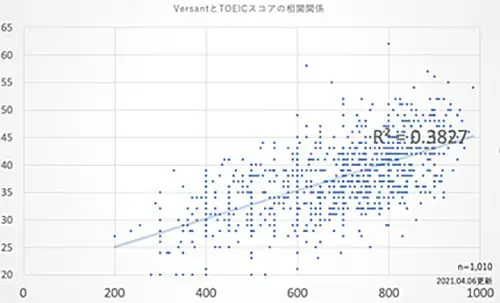

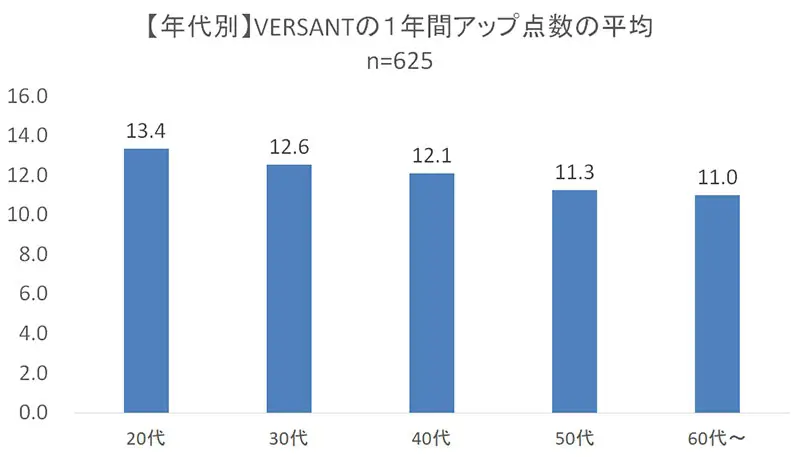

私が運営する英語コーチングスクールTORAIZでは、TOEIC L&Rスコアと英語スピーキング力を測るVERSANTテストのスコアを比較したところ、決定係数は0.38と中程度の相関しかありませんでした。

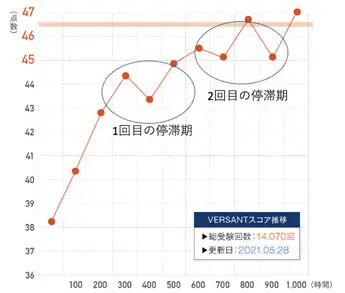

VERSANTは質問を聞き、即座に英語で回答する形式で、実践的な会話力を測定します。グローバル企業では47点以上、外資系企業では58点程度が必要です。

TOEICで高得点を目指すには、950点以上で約2,000時間以上の学習が必要とされ、時間対効果の観点からも効率的とは言えません。お勤めの会社で750点以上が求められている現状では、スコアアップよりも口頭で話す力の向上に注力すべきです。

学習目標を明確に設定することも重要です。例えば、会議で発言する力を伸ばしたい場合はVERSANTでのスコア向上を目標に設定すると良いでしょう。契約書作成などライティング力が求められる場合はTOEIC S&Wを活用します。海外留学を目指す場合はTOEFLやIELTSの高スコアをゴールにするのが適切です。

英語学習はキャリア形成の重要なステップです。自分のキャリアプランに沿った学習目標を設定し、最適な評価指標を活用することで、実践力を効率的に伸ばすことができます。まずは、自分に必要な英語力を見極め、会議や実務で自信を持って使える力を目指しましょう。

![[年代別]1週間の学習時間当たりのversantアップ点数の平均](/assets/img/miki/versant-time-graph.webp)