Q.101

英語学習で挫折しそうです。どうすれば継続できますか?

「英語が分かっていたはずなのに、聞けない・話せない」という悩みがあります。また、学習を進めるうちに挫折感を覚え、「この方法はダメだ」「自分には英語が向いていないのでは」と思ってしまい学習が続きません。私には何が足りないのでしょうか?

A.

結論:足りないのは能力ではなく「学びのデザイン」です。日本人が英語を習得するには最低2200時間必要とされ、継続が成否を分けます。効果的なのが「ARCSモデル」の活用です。A:興味のある教材で注意を引く、R:自分の仕事や目標と関連づける、C:「i+1(現レベルより少し上)」の教材で自信を育む、S:定量スコアでフィードバックし満足感を得る。この4要素で学習を設計すれば継続は格段に容易になります。

挫折は誰にでも起こる

英語学習で挫折を感じるのは、誰にでも起こり得ることです。特に日本人の多くが、同じような悩みを抱えているでしょう。英語を習得する上で最も重要なのは「継続」です。

過去のQ&A「英会話教室に週1回通い始めて3年になります。しかし、いまだ英語が話せるようになりません」でも解説したように、日本人が英語を習得するには、少なくとも2,200時間以上の学習が必要だといわれています。では、どうすれば学習を継続できるのでしょうか。

学習継続の鍵は「ARCSモデル」

学習を継続するためには、学びのフレームワークを意識して「学びをデザインする」ことが重要です。そのための有効な理論のひとつが、インストラクショナルデザインの「ARCSモデル」です。このモデルは学習者のモチベーションを高め、効果的な学習を促進することができます。

ARCSモデルは、以下の4つの要素で構成されています:

- ・Attention(注意)

- ・Relevance(関連性)

- ・Confidence(自信)

- ・Satisfaction(満足感)

- ・Attention(注意)——興味で学習に引き込む

学習者の注意を引きつけるには、興味を持てる教材を活用することが有効です。例えば、映画や音楽を学習に取り入れる方法があります。

私自身、25歳でソフトバンクに転職した際、孫正義氏の秘書として英語が必要でした。そのとき、映画『ウォール街』を教材にシャドーイング学習を行いました。この映画では、マイケル・ダグラスが投資家ゴードン・ゲッコーを、チャーリー・シーンが若手証券マンのバド・フォックスを演じています。 - ・Relevance(関連性)——自分事として捉える

学習内容が自分にどのように役立つかを理解することは非常に重要です。英語学習では、学ぶ内容を旅行やビジネスなど具体的な場面と結びつけることで、学習者のモチベーションを高めることができます。

私の場合、映画『ウォール街』に登場する投資家ゴードンと若手証券マンのバドの関係を、孫正義氏と自分の関係に重ね合わせ、バドに自分を投影してシャドーイングを行っていました。独学でも、自分が実際に英語を使うシーンを具体的に想定して教材を選びましょう。 - ・Confidence(自信)——段階的に難易度を上げる

学習者が自分の能力に自信を持てるよう、学習内容は段階的に難易度を上げていくことが重要です。例えば、まずは短いフレーズを繰り返し練習して定着を確認し、その後、英会話レッスンで実際にアウトプットする演習に進むと効果的です。 - ・Satisfaction(満足感)——成果を可視化する

適切なフィードバックを受けることで、達成感を実感しやすくなります。また、スコアの向上や成功体験を積み重ねることで、自信を深めることが大切です。

ポイントは、あまりにハードルの高い挑戦は避けることです。インストラクショナルデザインではこれを「i+1」の概念で説明しています。「i+1」とは、米国の言語学者スティーブン・クラッシェンが提唱した「インプット仮説」の一部で、学習者が現在理解できるレベル(i)より少しだけ難しいレベル(+1)の学習内容を提供するという考え方です。

TORAIZでは、シャドーイングにおいて特に「i+1」を重視しています。文字ベースではその単語や文法が完全に理解できることを前提に教材を選定します。なぜならシャドーイング自体が「少しだけ難しいレベル(+1)」に該当すると考えるためです。独学でも同様に、理解できる単語や文法を前提に教材を選ぶことが重要です。

具体的には、玉井健氏の『改訂新版 決定版 英語シャドーイング【超入門】』(コスモピア)がおすすめです。英文は中学レベルの文法と単語で構成されており非常に取り組みやすい一方、内容は日常会話から海外旅行、ビジネス、海外ニュースまで幅広くカバーしています。シャドーイングで「英語の口」をつくる入門教材として最適と言えるでしょう。

定量的なフィードバックで満足感を得る

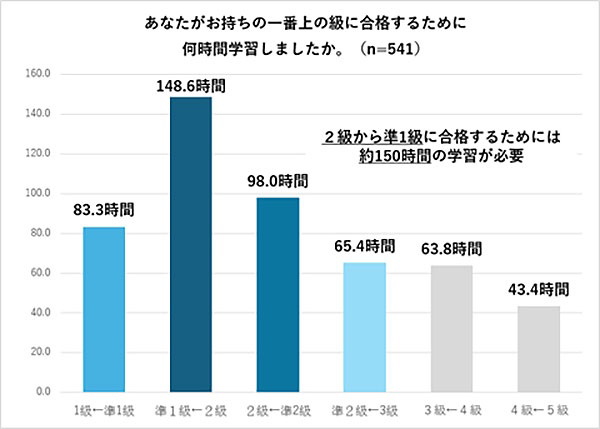

TORAIZでは、コンサルタントが学習者に対して言葉で定性的なフィードバックを行っています。しかし、より重要なのは、英語力の向上を数値で確認できる定量的なフィードバックです。学習の進捗を客観的に把握するためには、TOEIC L&Rや英ピアソン社のVERSANTスピーキングテストなどを利用し、スコアで成果を確認することをおすすめします。スコアが上がった際には、自分自身を「よくやった」と褒めることも大切です。

また、ARCSモデルを活用することで、学習者のモチベーションを高めながら英語力を効率的に伸ばすことができます。まずは、自分の学習をARCSモデルに沿ってデザインし、学習をスタートしてみてください。そうすることで、継続することがずっと容易になるでしょう。応援しています。