Q.041

ITのプロジェクトマネジメントを英語で行う自信がありません

ITのサービス企画・開発で、海外メンバーを含めてプロジェクトを進めています。今は上司が中心にマネジメントしていますが、そのうち私が引き継ぐように言われています。TOEIC L&Rのスコアはありますが、英語でマネジメントをする自信がまだありません。ITエンジニアとしての英語を効率的に学習する方法を教えてください。

A.

結論:3つのジャンル(パターンプラクティス・シャドーイング・レッスン)で最短3カ月、標準6カ月で習得できます

ゴールが明確なので学習プログラムのデザインは比較的容易です。専門分野に特化した教材とレッスンで、最短3カ月、標準6カ月、長くても1年で習得可能です。

期待されていることは良いこと

上司がそう期待しているのであれば、プロジェクトマネジメントの専門知識や経験は持っていると判断されているのでしょう。また、おそらく英語の基礎力(TOEIC L&Rのスコア)もお持ちです。あとは実務で使える英会話力だけです。

なぜITマネジメント英語は習得しやすいのか

英語を使ってマネジメントする自信がないという悩みは、最も多い相談の一つです。しかし、明確化された悩みの場合、英語学習プログラムのデザインは比較的容易なことが多いのです。

理由:

・必要な語彙や言い回しは限られている

・教材としてまとまっている

むしろ、パーティーでのスモールトークをこなせるようになりたい場合は、語彙や言い回しが無限に広がる可能性があり、習得が難しいと言えます。

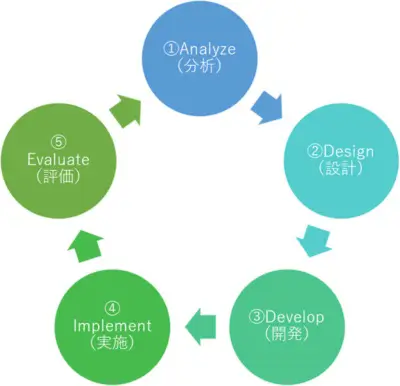

3つのジャンルで学習プログラムを構築

現在の英語力と学習のゴールが明確になれば、この2つを結ぶ教材のロードマップを作ります。英語力のベースがある程度あるなら、すぐに使える実践的な教材を選ぶことが重要です。

①パターンプラクティス(自主学習)

あるシチュエーションのパターンに合わせてフレーズを暗記し、一部を入れ替えることでリアルタイムに発話するための学習です。特別にスクールに通う必要はありません。

推奨教材:『プレゼンを100%成功させる!! ITエンジニアの英語』(板垣政樹、小坂貴志著:秀和システム)

この教材の優れた点:

・著者がITの実務家 板垣氏:元米マイクロソフトのシニアプロジェクトマネージャー(音声認識システム)

小坂氏:神田外語大学准教授、元日本IBMのSE

・現場で本当に使われているフレーズ 英語として正しいが実際は使わないフレーズではなく、グロービッシュ的なフレーズも掲載。実務面を優先している

・英語以外の要素も網羅 スライドイメージ、論理の組み立て方、目線の動かし方など、英語でのコミュニケーション全体を押さえた内容

・プロジェクトマネジメントも充実 タイトルは「プレゼン」だが、プロジェクトマネジメントも同じくらいの比重で取り上げている

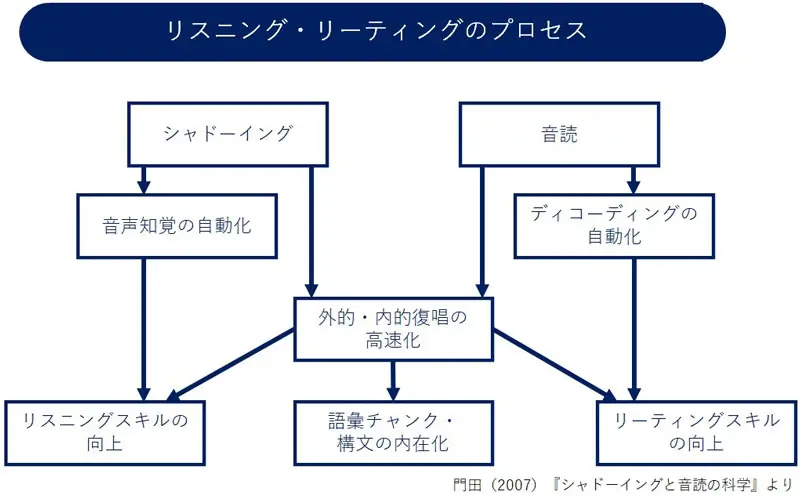

②シャドーイング(自主学習)

前述の教材も音声データをダウンロードできますが、単語一つずつが明確に発音された「教材としての英語」になっています。

日本人が英語を聞き取れない最大の原因:

単語が結びつくことで起きる音の変化と、受験英語として学んだ文字ベースのテキストが結びつかないこと

ですから、自然な英語を学ぶことが大事です。シャドーイングについては、ITに特化する必要もありません。せいぜいビジネスや法律分野などで絞り込めば十分です。

実例:GAFA企業で米国本社に転籍した方

映画『プラダを着た悪魔』のシャドーイングを1本まるまる暗記。VERSANTスピーキングテストのスコアも飛躍的に伸びて転籍に成功しました。

推奨:自分が興味を持てる映画を教材にする。

まるまる1本覚えることが楽しみと言えるくらいの映画が理想的です。

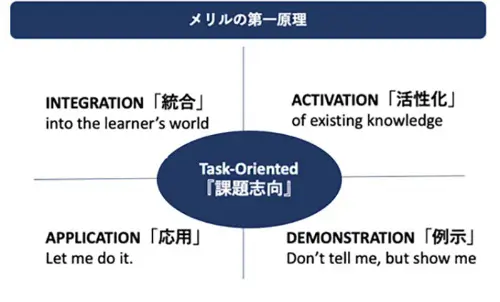

③レッスン(スクール・講師)

教材・テーマ選びが重要です。一般的な教材よりも、実際に行うプロジェクトマネジメントの内容そのものに近いほうが望ましいことは言うまでもありません。

推奨教材:TED Talks

プロジェクトについて取り上げたものを使う方法があります。例えば:

・宇宙開発プロジェクト

・プランクトンについてのプロジェクト

これらについて、課題や解決策を英語ネイティブの講師と議論します。

重要ポイント:融通が利くスクール・講師を探す

教材やレッスンについて柔軟に対応できるかがポイントです。個別最適化したレッスンをするスクールは担任制になっていることがほとんどなので、スケジュール調整が必要かもしれません。

理想:実際のプロジェクトで議論

状況が許せば、実際に行っているプロジェクト自体について議論することもあり得ます。しかしこのような場合には、営業上の秘密や個人情報の漏洩に当たらないよう、情報の取捨選択をある程度する必要があります。その代わり、パターンプラクティスで学んだフレーズを駆使してより実践的なレッスンをすることも可能です。

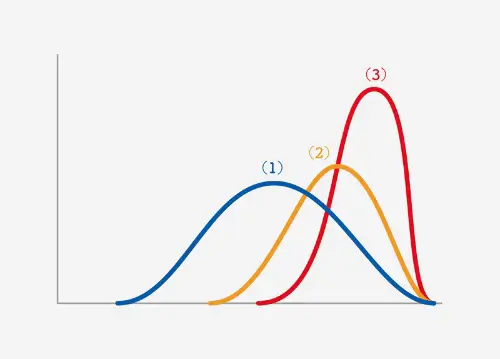

習得までの期間

ゴールから逆算し、個別最適化して教材とレッスンをきちんと行えば:

・最短:3カ月

・標準:6カ月

・最長:1年

実際に英語でプロジェクトを行う現場にいるわけですから、アウトプットのチャンスには恵まれています。

今すぐ始めるべきこと

プロジェクトマネジメントというゴールははっきりしています。悩むよりもまず:

1.パターンプラクティス教材を選ぶ 『プレゼンを100%成功させる!! ITエンジニアの英語』

2.シャドーイング教材を選ぶ 興味を持てる映画を1本

3.レッスンのスクール・講師を探す 融通が利くところ、担任制でスケジュール調整可能なところ

4.学習計画を立てる 3〜6カ月の期間で目標設定

上司の期待に応えるため、今すぐ行動を始めましょう。