Q.071

M&A業務に必要な英単語、効率的に覚えるには?

会計の勉強に集中してきたため英語学習ができていませんでしたが、今後M&A案件を担当する可能性があります。単語を覚えるのが特に苦手です。効率的に覚える方法を教えてください。

A.

結論:実務で使う専門用語を分野別にリスト化して覚える方法が最も効率的です。基礎3000語は既に習得済みと思われるため、M&A関連の専門用語をフレーズとセットで覚えましょう。実務での重要性が高く記憶に定着しやすくなります。TOEIC目標がある場合のみ、レベル別学習を優先してください。

専門分野での学習経験を活かせる

プロフェッショナルは専門分野の学習に集中する必要があるため、英語学習が後回しになりがちです。しかし安心してください。ある分野でしっかりした学習経験がある人は、その経験を活かして他分野でも効率的に学べる可能性が高いといわれています。

あなたの場合、学習計画を立てる際に最も大事なのは、「企業からTOEIC L&Rスコアの基準を要求されているか否か」です。会計事務所系のコンサルティングファームなら、具体的なスコアより実務で使えることを求められているのではないでしょうか。まず実務重視と仮定して解説します。

必要な単語数の目安

大学受験では共通テスト対策で4000〜5000語、私立難関大学で5000〜6000語、国公立難関大学で6000〜7000語が必要です。

しかし実際には、英オックスフォード大学出版局が選定した「Oxford 3000」のように、基礎単語3000語ほどで英語を話すことができます。ウクライナのゼレンスキー大統領もOxford 3000プラスアルファレベルの単語で英語スピーチを成り立たせています。

おそらくあなたも3000語レベルは達成済みでしょう。その場合、単語帳を使った学習法はあまり効果的ではありません。その理由を図で説明します。

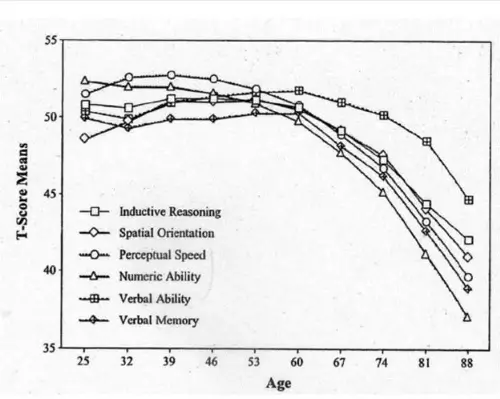

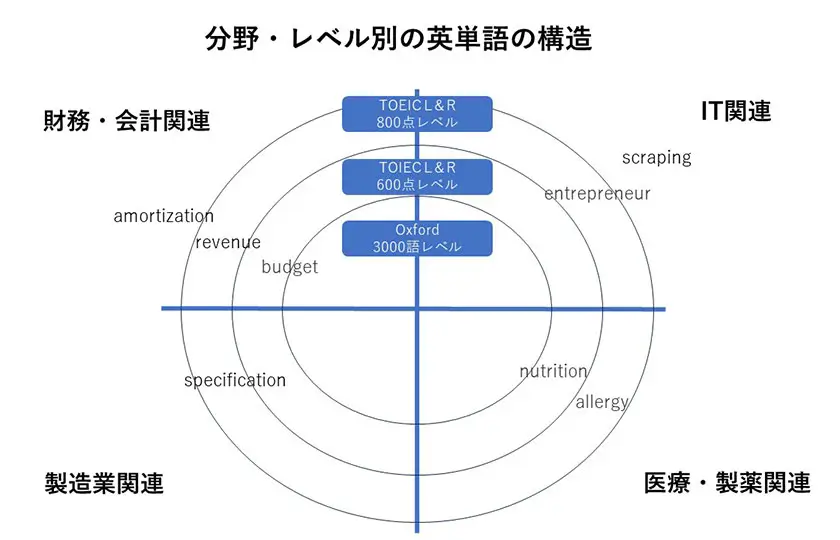

下の図はIT(情報技術)関連、財務・会計関連、製造業関連、医療・製薬関連の分野別に英単語レベルを構造化したものです。各分野の単語をOxford 3000、TOEIC L&R 600点、800点、それを超えるレベルに分けています。単語集の中から、分野・レベル別に単語を抽出して作成しました。

2つの学習法の選択

単語学習法は主に2つあります。

1.レベル別学習: TOEIC L&R 800点を目指してレベル別に覚える

2.分野別学習: 自分がよく使う単語を分野別にリスト化して一気に覚える

推奨するのは2つ目です。財務・会計でよく使われる「budget(予算)」はOxford 3000かつTOEIC 600点レベルですが、あなたは既に知っているはずです。

TOEIC 800点レベルの「revenue(収益)」も、あなたには既知の単語でしょう。さらに800点を超えるレベルの「amortization(償却)」も、短縮形「アモチ」としてビジネスシーンでなじみがあるのでは。まだ知らなくても、M&A業務なら最重要単語です。

フレーズで覚える効果

仕事で使う単語をリスト化すれば覚えやすく、実務にすぐ活かせます。さらに単語だけでなくフレーズで覚えると効果的です。

例: 「I would like to confirm about the amortization period.(償却期間を確認したい)」

レベル別学習の非効率性

レベル別学習を採用すると、「allergy(アレルギー)」や「specification(仕様書)」など会計分野にあまり関係ない単語も覚えることになります。実務で使わない単語は、重要性を認識しにくく出現頻度も低いため記憶に定着しにくいのです。

TOEICのスコア目標がないなら、分野別に自分が使うものを一気に覚える学習法を推奨します。単語集はレベル別が多いため、自分で分野別に高レベルの単語を選んでいくことになります。

TOEIC目標がある場合

もしTOEIC L&Rのスコア目標があるなら、目標に合った単語集を使うことをおすすめします。一般的に1000単語で100点スコアが上がるといわれています。必要なスコアを取ってから専門分野の単語を学びましょう。

まずは英単語についても学習目標を明確にすることが重要です。ぜひそこを押さえて学習計画を立ててください。応援しています。